新学年、学校との連携どう取る?

大阪高槻 子育て相談サロンMiyabi 代表のかとうひろみです。

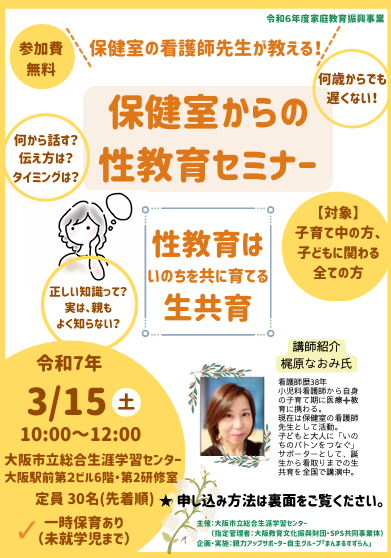

【保健室からの性教育セミナー】の開催日がついに土曜日に迫ってまいりました(^^♪

おかげさまでお申込みは満員御礼!!早い段階で埋まってしまい、追加で定員枠を増やしたほどなのです。学び多い時間になること間違いなし。当日が楽しみでなりません。

さてさて、この時期は卒業シーズンですね。街でも袴姿の学生さんをちらほら見かけます。毎日学んだ場所を卒業する寂しさと、新しいステージへのワクワクで心も複雑な季節です。春ならではの気持ちですよね。

しかーし!私はこの時期がとっても嫌いでした。自分自身が学生だった頃は新しい環境に馴染むまでのことを思うと憂鬱でしたし、我が子が学生になってからはもっと・・。特に長男は、特性上とっても変化が苦手💦

やっと少し先生やクラスに慣れてきたと思ったらクラス替え。小学校から中学校、中学校から高校、高校から専門学校と、学校が変わるときなどは、心配と不安で親の私が苦しくなるほどで、毎年春がくると、胸がざわざわして落ち着かないのでした。そして、そのざわざわが子どもにも伝わるのか、なんだか家族全員がそんな雰囲気だった気がします。

長男が学校に通っていた頃、新しいクラスになると必ず、私は学校に行って新担任になる先生に面談をお願いしていました。我が子がどういう子で、どんな場面で困るのか、などを説明するために。

でも、「すべての火の粉を振り払うことはできないので・・。」と先生がおっしゃったことがあったので、きっと私の説明が感情入りまくりだったのだと思います。

我が子をわかってほしい、守ってほしい、という気持ちが全面に出ていたのでしょう。

発達が心配なお子さんを持つ親にとって、学校や先生との連携ってとても大事なことですね。最近は配慮が必要な子どもについて、多くの先生が知識をお持ちです。でも連携ってなかなか難しい。

家で見えている子どもの姿と先生からみた子どもの姿にギャップがあることがあったり、

大人の間で、配慮する側とされる側の意識が強くなりすぎて、子どもが拒絶してしまったり、

無理な配慮をただただお願いする形になって、親と先生の関係性が不穏になったり・・・。

親自身は一生懸命、”我が子のために”と奔走するも、なかなかうまくいかず、さらにイライラを募らせるということもよくあります。

「この子のためにこんなに頑張ってるのに」という気持ちになり、だんだん親と先生との連携がなくなってしまう。これではお互いに疲弊するだけでツライですね。

じゃあ、どうしたら良いのでしょう。

そもそも、その連携、配慮は”誰のためのものか?”に立ち返ること。それが最初にやるべき1歩だと言えます。誰のため、何のため、を親も先生も共同認識しないと、次第にズレとブレが起こります。

親も先生も一生懸命であることは確か。だけど、必死な親の姿を見て、先生が”親の希望を叶える”ことに重きを置き始めると、目的が変わってしまいます。

本当の目的は、子どもが安心して皆と学べる環境を作ること。

だけど、親は親で、「なんとしてでも先生に我が子を理解させて配慮を求めなきゃ」と必死になり、先生は先生で、「早く親御さんに落ち着いてもらわないと困ってしまう」と親への対応に神経を使ってしまう。

これではお互いがお互いをしんどくさせてしまうだけなのです。そこで大事になるのが、共同認識。

”誰のため?”は、子どものため。それも、その親の子どもだけではなく、同じ環境で学ぶ子どもたちのため。1人の子どもへの配慮だけに絞り、他の子が我慢をしなければならない環境では意味がありません。

合理的配慮の意味は、「障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更」のこと。

ですから、そこにどちらかの我慢は必要ないのです。ただただ我が子への配慮ばかりをお願いすると、周りの我慢が発生してしまいかねませんね。

”誰のため?”の共通認識が同じであれば、次にやるべきことは、やっぱり相談。ただ、多くの場合、それを大人だけで進めてしまいがち。

もちろん、親と先生だけで話すべきときもありますし、全てNGではないのですが、子どもへの配慮について当事者抜きで全て話し合うのは、着地点が見えてこないことが多くなりますね。

困っているのは子ども。子どもの思いや意見を聴き、いろんな角度から検討し、出てきたアイデアを他の子どもたちと共に考えて新しい形をつくる。これが理想の姿だと私は考えます。

確かに多くの人が話し合いに関わればスムーズに進まないことも多いです。だけどきちんと意見を伝えあって決めたことには納得感が伴います。そして何より当事者意識を持つことができるのです。

自分もこの件の当事者であり、決定権を持っている。その意識があるのとないのとでは大きく違うものです。

少し話は逸れますが、学校のPTAなどは良い例ですね。ほとんどの親はPTAには参加したくない。(そもそもPTAの意味も存在意義も説明がないまま慣例として役員を決めたりするからですが)

だからPTA役員以外が参加できる会合にも行かない。行ったりしたら次の役員に選ばれちゃうかもしれないし。っていうことで、毎回会合に参加する人は不本意ながら選出された役員ばかり。

その場で決めなきゃいけないことがあった場合、そのメンバー内で決定される。そして、その決定事項が発表されるやいなや、すぐに数々の親たちからブーイングがくる。

よくある流れですが、これってなぜブーイングがくるかというと、当事者意識の問題なのです。

PTAに参加する人が良くて参加しない人がダメという話ではありません。1つの議題(問題)に自分の意見を伝える場がないまま決められてしまうと、納得感がないものなのです。

話を戻すと、要は、1つの配慮を決める場合にも、ちゃんと当事者たちの声を聴く場が必要ってこと。

先生にしてみると仕事は大幅に増えてしまい面倒だと感じる方もいるかもしれません。でも、子どもたちにとっても教科の授業よりもずっと大事な学びの場だと思うのです。

かつて私が毎年やっていた先生との面談。これには息子は含まれていませんでした。今はとっても反省しています。何でも彼自身の声にまずは耳を傾けてやればよかった。そのことをよく思います。

だけど、30才になった今からでも遅くはないと、できるだけ息子の思いを聴いていきたいと思っています。言葉での表現が苦手な子なので、聴くのには根気がいりますが(^^)

新学期への不安や心配ですでに疲れぎみの親御さん。いつでもお話しにお越しくださいね。お待ちしています♪